『心と体をつなぐ脳と自律神経』がコンセプトの恵比寿整体院リラックスアース

ポリヴェーガル理論と自律神経整体についての考察

「ポリヴェーガル理論」が様々なところで盛り上がってきています。

トラウマ療法に代表されるメンタルヘルス界は当然として、ヨガ界隈とも親和性があるようですし、ビジネス関連の記事も見かけるようになりました。

当院では自律神経失調症でお悩みの方への整体をおこなっています。

そして、お悩みの方にすれば「ポリヴェーガル理論を知れば、自律神経失調症は良くなるのか?」ということが一番知りたいことだと思います。

そこで、自律神経失調症専門整体の臨床経験から、ポリヴェーガル理論のどのような要素が自律神経失調症に役立つのかを考えていきます。

ポリは「複数の」、ヴェーガルは「迷走神経」。

迷走神経は、脳幹の延髄から頸静脈孔(側頭骨と後頭骨の境界に開いた孔)を出て、咽頭・肺・心臓・食道・胃・腹腔内の諸器官に分布します。

自律神経は交感神経と副交感神経があることはご存知かと思いますが、副交感神経の約80%は「迷走神経」の働きです。

このことを知っただけでも、迷走神経の影響力がイメージできるかと思います。

そして、当院の整体では迷走神経の伝達改善を一番重要視しています。第一頚椎の骨格矯正がメインの施術です。

頸静脈孔から出た迷走神経は第一頚椎の前方を通っているため、第一頚椎が歪んで拘縮すると迷走神経の神経伝達に支障がでて、全身の器官に影響するからです。

そして、自律神経失調症の原因は3つ。

ストレス(不安)、生活習慣の乱れ、骨格の問題。

実際に自律神経失調症で悩まれている方の原因は、これらのうちの1つだけというよりは、2つ以上の要因が絡まっていることが多いです。それゆえに、自律神経失調症への対応が難しくなるのです。

交感神経優位、副交感神経優位というようにバランスが片方に崩れた状態が不健康と言われてきました。

ポリヴェーガル理論では自律神経系を3種類に分類しています。

副交感神経が2種類(腹側迷走神経と背側迷走神経)あると考えます。これに交感神経を合わせて3種類です。

【交感神経】神経系を覚醒させる(アクセルの役割)。

【背側迷走神経】神経系の覚醒を下げる(ブレーキの役割)。

【腹側迷走神経】神経系の覚醒度を調節する(チューニングの役割)。安心・安全を感じているときに働く社会的関与システム。

従来の【交感神経】と【副交感神経】のシーソーのような関係は、【交感神経】と【背側迷走神経】の関係で見られ、その関係の背後で【腹側迷走神経】が働きます。

つまり、【腹側迷走神経】が働いている<安全な状況>では、【交感神経】と【背側迷走神経】がバランスよく働きます。

【腹側迷走神経】が土台となった健康な状態です。

しかし、【腹側迷走神経】がうまく機能しない安全でない状況のときはどうなるでしょうか?

そのような<危険な状況>では、【交感神経】の「闘争・逃走反応」という防衛反応が起こります。

そして、<さらなる生命の脅威>にさらされると、【背側迷走神経】の「凍りつき・シャットダウン」という防衛反応が起こります。

この【背側迷走神経】の「凍りつき・シャットダウン」という防衛反応が、トラウマやうつ状態の説明に大いに役立っているのです。

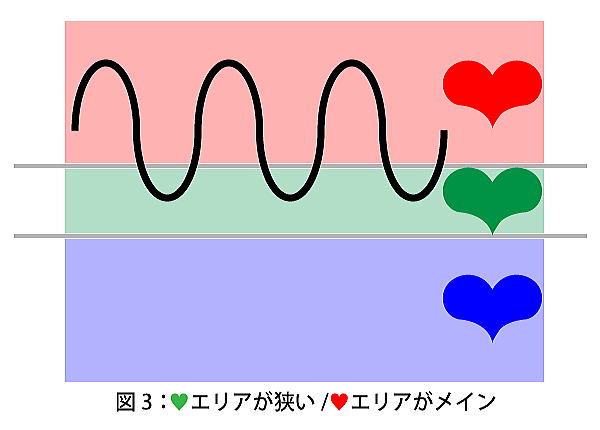

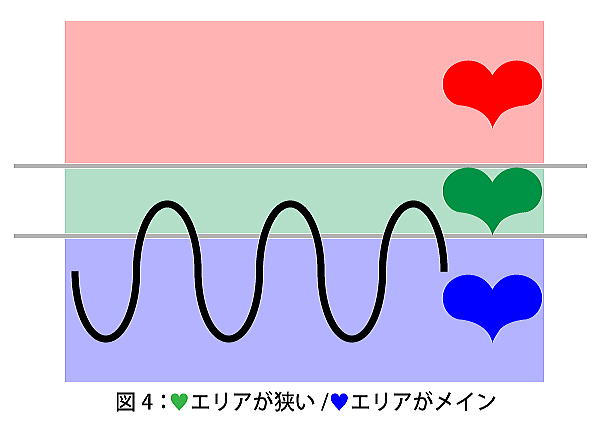

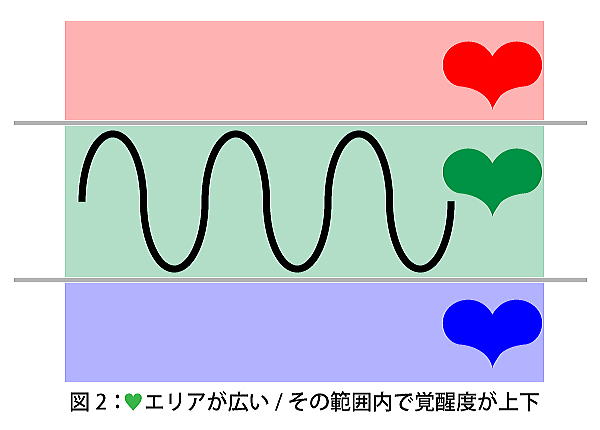

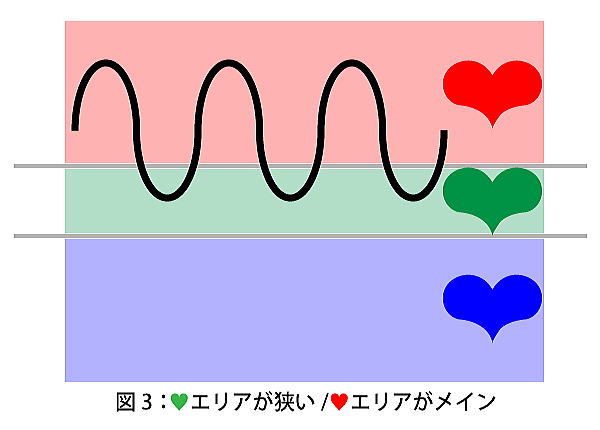

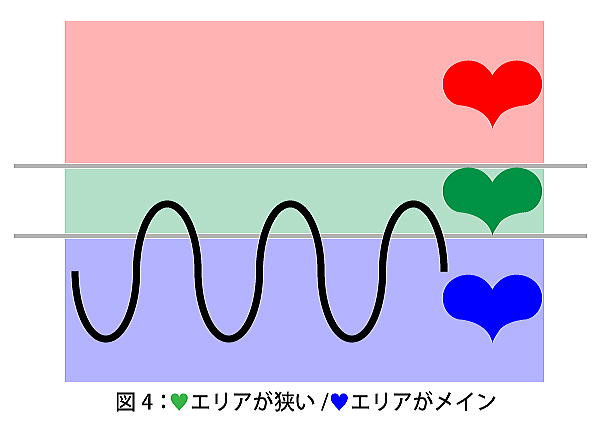

赤いハート❤…交感神経

緑のハート💚…腹側迷走神経

青いハート💙…背側迷走神経

❤焦り…イライラ、ソワソワ/興奮、緊張、不安

💚安心…ニコニコ、ワクワク/自然体、落ち着き

💙疲れ…グッタリ、ぼんやり/うつ状態、充電切れ

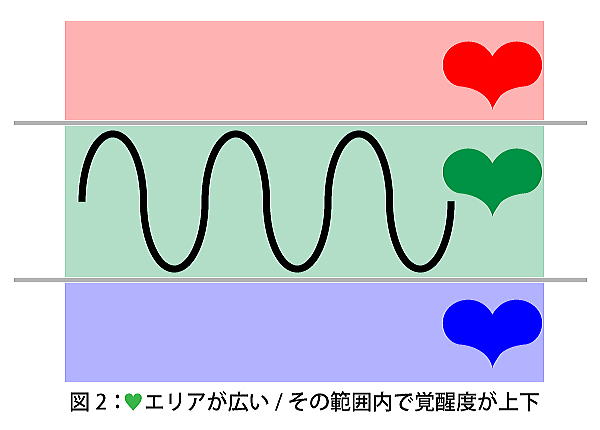

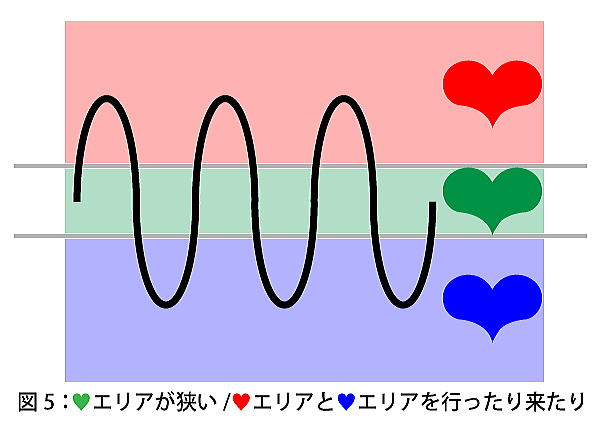

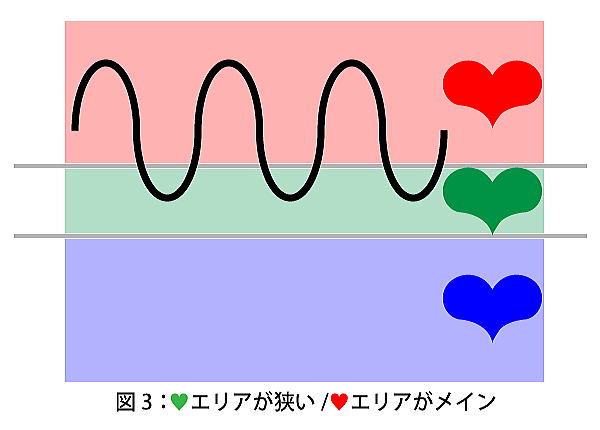

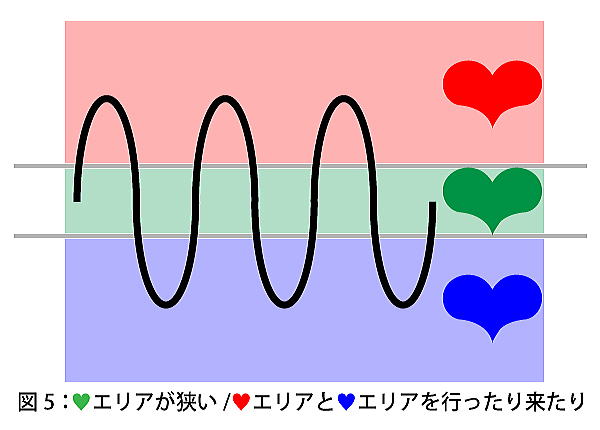

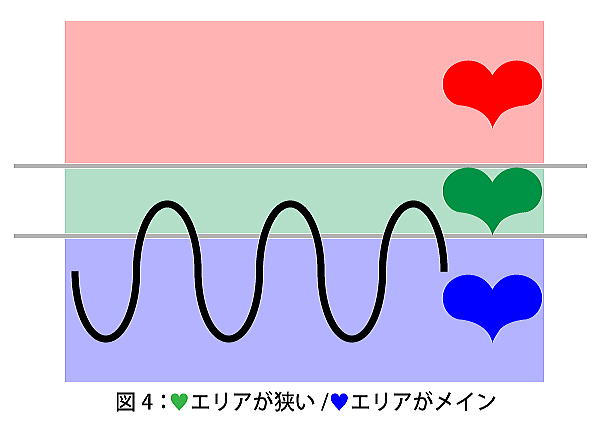

これらを「耐性領域」というストレス耐性の図に当てはめてみました。

💚エリアがストレスを許容できる範囲で「耐性の窓」とも呼ばれています。

ストレス耐性が高く自律神経のバランスが安定している人は、💚エリアが広く、その範囲内で自律神経の波が上下しています。

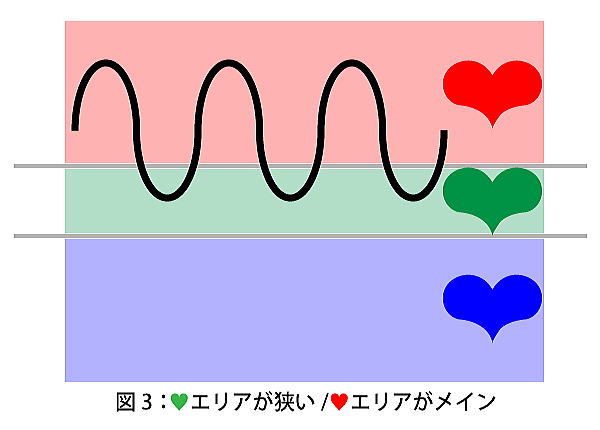

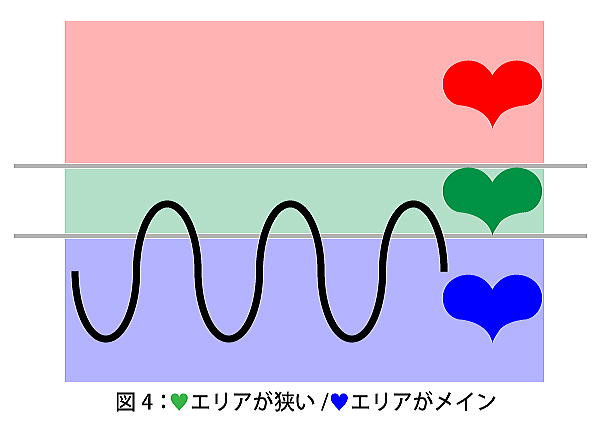

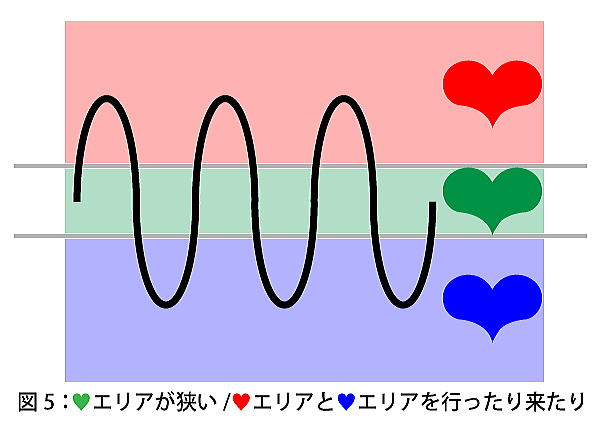

一方、ストレス耐性が低く自律神経のバランスが不安定な人は、💚エリアが狭く、その範囲からはみ出すように自律神経の波が上がったり下がったりしています。

ここでは自律神経失調症に絞って考えていきます。

自律神経失調症でお困りの方は、大概不安を抱えています。

仕事のことや対人関係でのストレス由来の不安も当然ありますが、自律神経の症状に対しての不安や、症状が治らないことで仕事や日常生活に影響があることへの不安の場合もあります。

そこで、当院では初診の段階で「不安との付き合い方」についての説明をしています。そこで参考にしているのが『心的エネルギー水準』という概念です(フランスの心理学者ジャネらが提唱)。

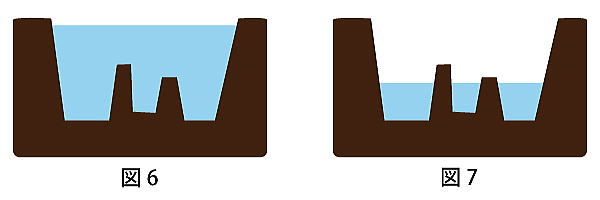

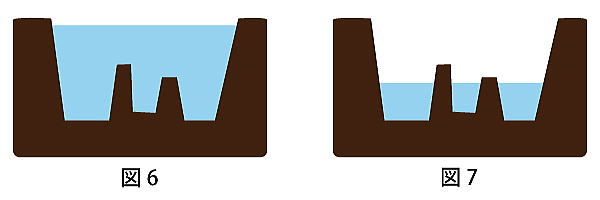

この図は池に水が溜まっている絵だと考えてください。

この水の量が『心のエネルギー』を表しています。元気なときは水位が高いです(図6)。

この水位は、気を使い過ぎたり精神的に疲労すると下がっていきます(図7)。すると、水底に隠れていた岩が現れてきます。この岩が不安の種になると考えてください。

つまり、この図7は心のエネルギーが下がったために不安にとらわれていることを表しています。元気いっぱいのときは全然気にならなかったことが、なぜか不安に思えて頭から離れなくなるイメージです。

そして、不安にとらわれている状態を根本的に改善するには、池の水位を上げること、つまり心のエネルギーを上げることが必要になります。水位が上がれば(図6)、この岩も水底に沈み、気にならなくなるというわけです。

このような説明を初診の方にしています。

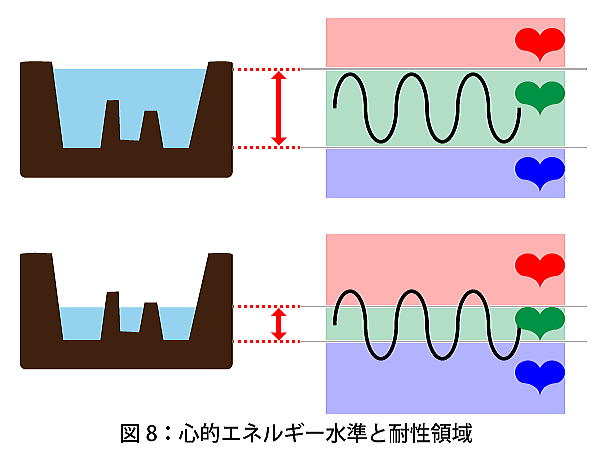

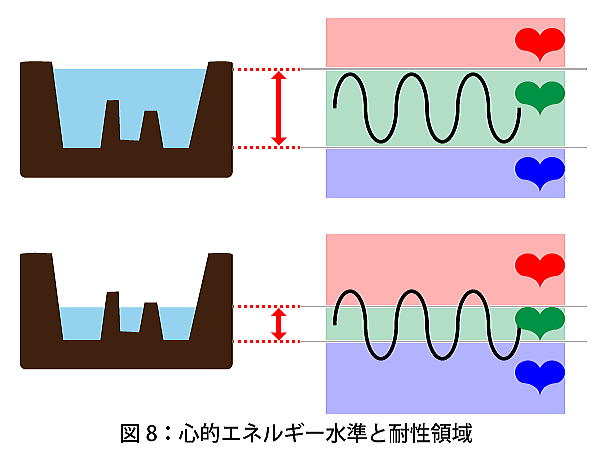

ここで、この心的エネルギー水準と耐性領域を対応させてみます。

「心のエネルギー量」と「耐性の窓」はイコールではありませんが、説明するときにわかりやすくなる利点があります。

「💚エリアを広げるために『心のエネルギー量』を増やしましょう」というような言い回しです。

「心のエネルギー量」を増やすにはどうしたらよいでしょうか?

単純明快な答えですが、休むことで回復します。体力と同じです。不安の思考を休めることは簡単ではないのですが、理屈としては間違っていません。

また、症状が改善していくと、安心するので心のエネルギーも増えていきます。

自律神経失調症で不安を抱えられている方に、「💚エリアを広げるために枯渇してしまった『心のエネルギー』を回復させましょう」と図を見せながら説明することは、患者の理解に役立つと思います。

当院の自律神経失調症の整体に来院した方で、改善しなかった症例を3つ用意しました。

❶『焦り』が初診後も続くケース(❤エリア)

「すぐに良くなりたい」という想いが強く、焦燥感いっぱいで来院する方。

症状があることで仕事に支障が出ているパターンが多く、このままでは休職しなければならない、自営ならば店をたたまなければならないというような切羽詰まった状況にご自身の思考の中では追い込まれていたりします。

焦りからか、初診での説明のときも、「それは知っている」「それは他で聞いた」などと聞く耳を持つ余裕がない様子。

また、本人に焦りの自覚がない場合もあり、「焦らずいきましょう」という提案も全く響きません。

施術を受けて症状が緩和すれば、焦りも取れていくものです。

しかし、神経系が「すぐに治して欲しい」というような❤モードだと症状も改善しにくいですし、再発もしやすくなります。

自律神経失調症は身体と心の両方からのアプローチが必要です。

身体については施術を受けることでこちらに任せてもらっていいのですが、本人がどのように精神状態を保つのかも重要です。

自律神経失調症では、焦ることが症状を長期化させる大きな要因になります。

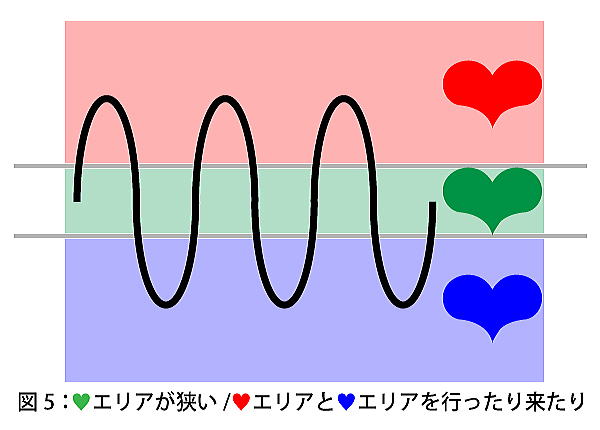

❷『油断』して来院しなくなるケース(💚が狭い/❤💙エリア)

1~2回の施術で症状が軽減し来院しなくなる。しかし、再発してしまい焦って来院。

自律神経失調症は身体と心、その両方の回復が必要なのですが、症状が楽になることで喜んでしまい、「もう治った」と思い来院しなくなるケースです。

身体は回復しつつあるが、心のエネルギー量が低いまま(💚が狭い)なので、症状が戻りやすい状態です。そして、症状が少し悪化すると「またなった。やっぱりダメだ」と焦ってしまいます。治ったと喜んでいた反動もあるので、落ち込みも大きくなります。

初診時に「回復するパターンとして『三歩進んで二歩下がる』ことが多い」と説明しているのですが、心の回復は目に見えるわけではないので油断しがちです。

身体の回復は、骨折などにしても回復までの目安の期間がわかりますし、無理すれば痛いので注意しますが、心の回復は目安の期間がわかりにくいことがあります。

しかし、心の回復にも時間の経過は必要です。💚エリアを広げることです。

❸『うつ』状態(💙エリア)

グッタリして疲労困憊。頭が働かない。数回、施術を受けても変化なし。

元気が出ないことは誰にでも経験があるでしょうが、長期化しつつ食欲がなくなり睡眠も乱れてくると問題です。

このような場合は、うつ病の可能性があるので心療内科での薬物療法をお勧めしています。脳内の神経伝達物質の問題です。

また、ストレス要因がはっきりしている場合には、その環境から距離をとることも必要になります。そうしないと、心のエネルギー量がいつまでも低いままになってしまいます。そして、枯渇したエネルギーを充電していく時間も必要です。

私は自律神経失調症専門整体の臨床経験のなかで、来院者が「焦り・不安」とどのように向き合ったらいいのかに腐心してきました。

ポリヴェーガル理論では、身体と心が繋がっていることを自律神経系から明確にしてくれました。そして、自分自身の自律神経を知ることで心の状態がわかることを教えてくれています。

「イライラが止まらない。❤エリアだな」

「グッタリしてエネルギー切れだ。💙エリア」

「不安がグルグルしている。💚エリアが狭いみたい」

「調子いい。心が晴れやか。💚エリア広い!」

病気では早期発見・早期治療が大切なのはいうまでもありません。身体の病気においても、心の病気でも。

自分で早めに気づくことができるのが理想です。

そして、自分自身を客観的にモニターできるようになれば、回復期にも、再発防止にも役立ってくれます。

ポリヴェーガル理論はその助けをしてくれます。

<関連コラム>

・聴覚過敏や触覚過敏をポリヴェーガル理論の観点から考える

・触覚についての考察2:マッサージでの"痛きもちいい"とは?

・敏感バリア・テクニックをポリヴェーガル理論の観点から考える

・マガジン『不安との付き合い方』第0章~第8章

トラウマ療法に代表されるメンタルヘルス界は当然として、ヨガ界隈とも親和性があるようですし、ビジネス関連の記事も見かけるようになりました。

当院では自律神経失調症でお悩みの方への整体をおこなっています。

そして、お悩みの方にすれば「ポリヴェーガル理論を知れば、自律神経失調症は良くなるのか?」ということが一番知りたいことだと思います。

そこで、自律神経失調症専門整体の臨床経験から、ポリヴェーガル理論のどのような要素が自律神経失調症に役立つのかを考えていきます。

ポリ・ヴェーガル

ポリヴェーガル理論は「多重迷走神経理論」と訳されています。ポリは「複数の」、ヴェーガルは「迷走神経」。

迷走神経は、脳幹の延髄から頸静脈孔(側頭骨と後頭骨の境界に開いた孔)を出て、咽頭・肺・心臓・食道・胃・腹腔内の諸器官に分布します。

自律神経は交感神経と副交感神経があることはご存知かと思いますが、副交感神経の約80%は「迷走神経」の働きです。

このことを知っただけでも、迷走神経の影響力がイメージできるかと思います。

そして、当院の整体では迷走神経の伝達改善を一番重要視しています。第一頚椎の骨格矯正がメインの施術です。

頸静脈孔から出た迷走神経は第一頚椎の前方を通っているため、第一頚椎が歪んで拘縮すると迷走神経の神経伝達に支障がでて、全身の器官に影響するからです。

そして、自律神経失調症の原因は3つ。

ストレス(不安)、生活習慣の乱れ、骨格の問題。

実際に自律神経失調症で悩まれている方の原因は、これらのうちの1つだけというよりは、2つ以上の要因が絡まっていることが多いです。それゆえに、自律神経失調症への対応が難しくなるのです。

2種類から3種類

従来の自律神経系の働きでは、交感神経と副交感神経という2種類の神経系がシーソーのようにバランスをとっているという説明がなされてきました。交感神経優位、副交感神経優位というようにバランスが片方に崩れた状態が不健康と言われてきました。

ポリヴェーガル理論では自律神経系を3種類に分類しています。

副交感神経が2種類(腹側迷走神経と背側迷走神経)あると考えます。これに交感神経を合わせて3種類です。

【交感神経】神経系を覚醒させる(アクセルの役割)。

【背側迷走神経】神経系の覚醒を下げる(ブレーキの役割)。

【腹側迷走神経】神経系の覚醒度を調節する(チューニングの役割)。安心・安全を感じているときに働く社会的関与システム。

従来の【交感神経】と【副交感神経】のシーソーのような関係は、【交感神経】と【背側迷走神経】の関係で見られ、その関係の背後で【腹側迷走神経】が働きます。

つまり、【腹側迷走神経】が働いている<安全な状況>では、【交感神経】と【背側迷走神経】がバランスよく働きます。

【腹側迷走神経】が土台となった健康な状態です。

しかし、【腹側迷走神経】がうまく機能しない安全でない状況のときはどうなるでしょうか?

そのような<危険な状況>では、【交感神経】の「闘争・逃走反応」という防衛反応が起こります。

そして、<さらなる生命の脅威>にさらされると、【背側迷走神経】の「凍りつき・シャットダウン」という防衛反応が起こります。

この【背側迷走神経】の「凍りつき・シャットダウン」という防衛反応が、トラウマやうつ状態の説明に大いに役立っているのです。

色分け

説明が言葉だけだと分かりにくい部分もあるので、イメージしやすいように色分けしました。赤いハート❤…交感神経

緑のハート💚…腹側迷走神経

青いハート💙…背側迷走神経

❤焦り…イライラ、ソワソワ/興奮、緊張、不安

💚安心…ニコニコ、ワクワク/自然体、落ち着き

💙疲れ…グッタリ、ぼんやり/うつ状態、充電切れ

これらを「耐性領域」というストレス耐性の図に当てはめてみました。

💚エリアがストレスを許容できる範囲で「耐性の窓」とも呼ばれています。

ストレス耐性が高く自律神経のバランスが安定している人は、💚エリアが広く、その範囲内で自律神経の波が上下しています。

一方、ストレス耐性が低く自律神経のバランスが不安定な人は、💚エリアが狭く、その範囲からはみ出すように自律神経の波が上がったり下がったりしています。

心的エネルギー水準

さて、耐性領域が狭い場合、広げたほうがいいのは分かりますが、どうすればいいのでしょうか?ここでは自律神経失調症に絞って考えていきます。

自律神経失調症でお困りの方は、大概不安を抱えています。

仕事のことや対人関係でのストレス由来の不安も当然ありますが、自律神経の症状に対しての不安や、症状が治らないことで仕事や日常生活に影響があることへの不安の場合もあります。

そこで、当院では初診の段階で「不安との付き合い方」についての説明をしています。そこで参考にしているのが『心的エネルギー水準』という概念です(フランスの心理学者ジャネらが提唱)。

この図は池に水が溜まっている絵だと考えてください。

この水の量が『心のエネルギー』を表しています。元気なときは水位が高いです(図6)。

この水位は、気を使い過ぎたり精神的に疲労すると下がっていきます(図7)。すると、水底に隠れていた岩が現れてきます。この岩が不安の種になると考えてください。

つまり、この図7は心のエネルギーが下がったために不安にとらわれていることを表しています。元気いっぱいのときは全然気にならなかったことが、なぜか不安に思えて頭から離れなくなるイメージです。

そして、不安にとらわれている状態を根本的に改善するには、池の水位を上げること、つまり心のエネルギーを上げることが必要になります。水位が上がれば(図6)、この岩も水底に沈み、気にならなくなるというわけです。

このような説明を初診の方にしています。

ここで、この心的エネルギー水準と耐性領域を対応させてみます。

「心のエネルギー量」と「耐性の窓」はイコールではありませんが、説明するときにわかりやすくなる利点があります。

「💚エリアを広げるために『心のエネルギー量』を増やしましょう」というような言い回しです。

「心のエネルギー量」を増やすにはどうしたらよいでしょうか?

単純明快な答えですが、休むことで回復します。体力と同じです。不安の思考を休めることは簡単ではないのですが、理屈としては間違っていません。

また、症状が改善していくと、安心するので心のエネルギーも増えていきます。

自律神経失調症で不安を抱えられている方に、「💚エリアを広げるために枯渇してしまった『心のエネルギー』を回復させましょう」と図を見せながら説明することは、患者の理解に役立つと思います。

改善しない症例

これまでの図を使い、自律神経失調症ではどのようなケースがあるかを説明します。当院の自律神経失調症の整体に来院した方で、改善しなかった症例を3つ用意しました。

❶『焦り』が初診後も続くケース(❤エリア)

「すぐに良くなりたい」という想いが強く、焦燥感いっぱいで来院する方。

症状があることで仕事に支障が出ているパターンが多く、このままでは休職しなければならない、自営ならば店をたたまなければならないというような切羽詰まった状況にご自身の思考の中では追い込まれていたりします。

焦りからか、初診での説明のときも、「それは知っている」「それは他で聞いた」などと聞く耳を持つ余裕がない様子。

また、本人に焦りの自覚がない場合もあり、「焦らずいきましょう」という提案も全く響きません。

施術を受けて症状が緩和すれば、焦りも取れていくものです。

しかし、神経系が「すぐに治して欲しい」というような❤モードだと症状も改善しにくいですし、再発もしやすくなります。

自律神経失調症は身体と心の両方からのアプローチが必要です。

身体については施術を受けることでこちらに任せてもらっていいのですが、本人がどのように精神状態を保つのかも重要です。

自律神経失調症では、焦ることが症状を長期化させる大きな要因になります。

❷『油断』して来院しなくなるケース(💚が狭い/❤💙エリア)

1~2回の施術で症状が軽減し来院しなくなる。しかし、再発してしまい焦って来院。

自律神経失調症は身体と心、その両方の回復が必要なのですが、症状が楽になることで喜んでしまい、「もう治った」と思い来院しなくなるケースです。

身体は回復しつつあるが、心のエネルギー量が低いまま(💚が狭い)なので、症状が戻りやすい状態です。そして、症状が少し悪化すると「またなった。やっぱりダメだ」と焦ってしまいます。治ったと喜んでいた反動もあるので、落ち込みも大きくなります。

初診時に「回復するパターンとして『三歩進んで二歩下がる』ことが多い」と説明しているのですが、心の回復は目に見えるわけではないので油断しがちです。

身体の回復は、骨折などにしても回復までの目安の期間がわかりますし、無理すれば痛いので注意しますが、心の回復は目安の期間がわかりにくいことがあります。

しかし、心の回復にも時間の経過は必要です。💚エリアを広げることです。

❸『うつ』状態(💙エリア)

グッタリして疲労困憊。頭が働かない。数回、施術を受けても変化なし。

元気が出ないことは誰にでも経験があるでしょうが、長期化しつつ食欲がなくなり睡眠も乱れてくると問題です。

このような場合は、うつ病の可能性があるので心療内科での薬物療法をお勧めしています。脳内の神経伝達物質の問題です。

また、ストレス要因がはっきりしている場合には、その環境から距離をとることも必要になります。そうしないと、心のエネルギー量がいつまでも低いままになってしまいます。そして、枯渇したエネルギーを充電していく時間も必要です。

まとめ

自律神経失調症では当然ですが身体に症状が出るため、身体に原因を求め、身体に意識が向きます。しかし、自律神経失調症ではメンタルの要素も無視することができません。私は自律神経失調症専門整体の臨床経験のなかで、来院者が「焦り・不安」とどのように向き合ったらいいのかに腐心してきました。

ポリヴェーガル理論では、身体と心が繋がっていることを自律神経系から明確にしてくれました。そして、自分自身の自律神経を知ることで心の状態がわかることを教えてくれています。

「イライラが止まらない。❤エリアだな」

「グッタリしてエネルギー切れだ。💙エリア」

「不安がグルグルしている。💚エリアが狭いみたい」

「調子いい。心が晴れやか。💚エリア広い!」

病気では早期発見・早期治療が大切なのはいうまでもありません。身体の病気においても、心の病気でも。

自分で早めに気づくことができるのが理想です。

そして、自分自身を客観的にモニターできるようになれば、回復期にも、再発防止にも役立ってくれます。

ポリヴェーガル理論はその助けをしてくれます。

<関連コラム>

・聴覚過敏や触覚過敏をポリヴェーガル理論の観点から考える

・触覚についての考察2:マッサージでの"痛きもちいい"とは?

・敏感バリア・テクニックをポリヴェーガル理論の観点から考える

・マガジン『不安との付き合い方』第0章~第8章

- ネット予約(24時間)

- 歪みリセット整体

- 脳の歪み整体

- 美容姿勢矯正

- 小顔矯正

- 骨盤矯正

- リンク

- お客様の声

- セルフケアーニメ

- ショート童話

- 【 症例集 】

- ・20年来の胃痛と嘔吐

- ・FD再発を繰り返す

- ・痛覚変調性疼痛

- ・うつ病で休職中にFD発症

- ・気圧変化で食欲がなくなる|天気痛

- ・ミラーセラピーで8年ぶりに腕が上がる

- <整体について>

- ■当整体院の施術が向いている方とは?

- ①“もみかえし”の経験のある方

- ②コリが深刻化している方

- ■整体のボキボキについて

- ■整体が身体のケアに必要な理由とは?

- <症状について>

- ■FDは整体で改善するか?

- ■ME/CFSは整体で改善するか?

- ■ギックリ腰は冷やす?温める?

- ■枕が合わないのは首コリが原因かも

- ■浅い呼吸の原因は巻き肩のせいかも?

- ■気象病は整体で改善するか?

- ■産後に抱っこで痛くなる筋肉

- ■坐骨神経痛をバランスボールで改善

- ■ゴルフが原因で腰痛

- <脳について>

- 敏感バリア・テクニック

- 敏感バリアをポリヴェーガルで

- 下行性疼痛抑制系とは

- 中枢性感作とは

- <不安について>

- ?はじめに/目次

- ①不安の種類

- ②不安の性質

- ③不安の仕組み

- ④もう一人の自分

- ⑤自滅を避ける

- ⑥気休めの言葉

- ⑦見て見ぬふり

- ⑧自分を育てる

- <性格分類について>

- 感覚8パーソナリティーとは

- 【相性診断】

- 【アニメ編】

- 【どうぶつ編】

- 【Mリーグ編】

- 【性格が2つの場合】

ゆがみ専門整体院

Relax Earth 恵比寿

リラックス アース

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1丁目10-10 プランドール恵比寿ビル2F

TEL 03-6416-5646

【営業時間】

平日 :12:00~22:00

土日祝:12:00~20:00

定休日:木曜

※セミナーなどで不定期に休むことがあります。

Google Map の店舗情報にスケジュールを記載しますので、ご確認下さい。

【来店エリア】

代官山・広尾・麻布・中目黒から好アクセス / 埼玉県・神奈川県からも多数来院