癇癪やイライラは子育ての悩み。脳神経系と体と心へのアプローチ。触覚過敏と姿勢が得意分野

発達障害についての学習に役立つコラム

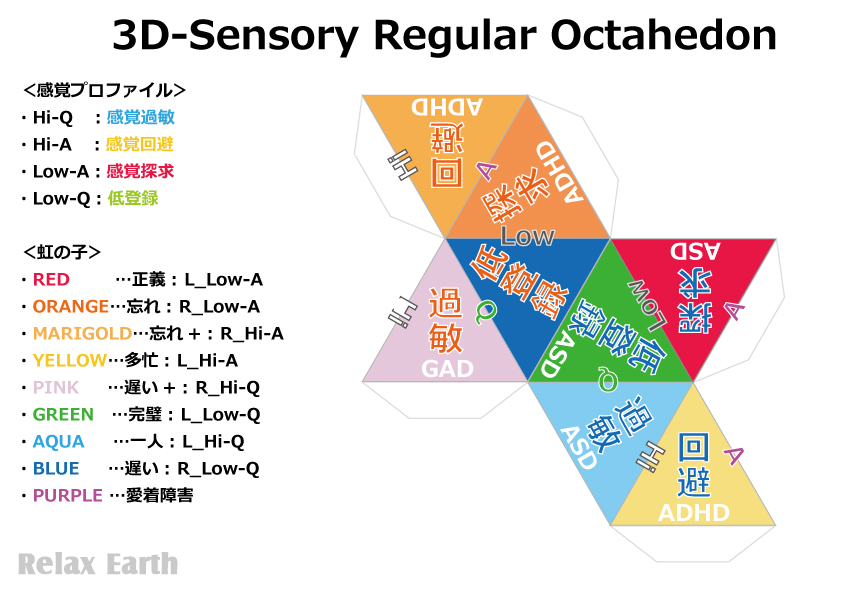

『虹色なこどもたち』と『感覚プロファイル』から立体模型を作成

立体の模型をつくり、そこに言葉と色を取り入れることで多次元思考しやすくなるというもの。

一言でいえば、「空間認知活用アイテム」。

もしくは、「頭頂葉思考アイテム」です。

感覚プロファイル

『感覚プロファイル』は、感覚の過敏さや鈍感さを把握する検査。[感覚過敏][感覚回避][感覚探求][低登録]の4種類に分類されます。

ふと、「これに左脳・右脳の軸も加えたら、もっと幅が広がりそうだな」と思いつきました。

感覚プロファイルには二つの軸があります。

感覚過敏と感覚鈍麻の軸。

動と静の軸。

二軸は2²=4

これに、左脳・右脳の軸を加えます。

三軸になりますね。

三軸は2³=8

この段階で表をつくったのですが、8つも項目があるといまいち理解しづらいことに気づきます。

そこで、「8つの項目があるなら正八面体をつくればいいのでは?」と思いたちます。

つくりました。

<3D感覚性格_プロトタイプ1>

星と虹色なこどもたち

そんな折、星山麻木氏の"発達障害"の講座に参加しました。星山先生が著書『星と虹色なこどもたち』を紹介してくれます。

こどもたちを7色で表しているではありませんか。

『虹色なこどもたち』

「あらま、私は8分割でやっていたけど、対応できるかな」と思ったのです。

つくりました。

<3D感覚性格_プロトタイプ2>

6つを当てはめます。

いい感じなのですが、どうせなら8分割にしたい。

つくりました。

<3D感覚性格>

勝手に「MARIGOLD」「PINK」を加えます。

「MARIGOLD」は「ORANGE」から分かれたものであり、「PINK」は「BLUE」から分かれたものです。

これらを分けた基準は『コミュ力』です。『自己像』に関連したものを基準にしました。

気づき

完成させた達成感でウットリしつつ、模型をそっと持ちながら多方向から眺めます。気づいたのは、立体模型だと項目ごとの距離感が掴みやすいということ。

「AとBは正反対か~。逆に相性はいいのかもな~」

「AとCはお隣さんだから親戚みたいなものか~」

などと平面の表では見落としがちだった部分が、立体になると分かりやすかったりします。

また、触ることで何かを感じとれるのかもしれません。

『空間認識能力』と『手の識別系』の脳領域は"頭頂葉"。

「頭頂葉思考アイテム」です。

まとめ

まず、展開図を厚紙にプリントアウトします。ハサミで切って、組み立てて、テープで貼って完成。

その作品をそっと持ちながら多方向から眺めてみて下さい。

なにか、気づくかもしませんよ。

最後までお読みいただきありがとうございました。

<発達障害についての学習に役立つコラム>

・発達ピラミッドを立体模型にしてみました

・『星と虹色なこどもたち』と『感覚プロファイル』から立体模型を作成

・「情動」×「安心」×「精神疾患」の立体模型を作成

・「感覚のシンプル問診表」の立体模型をつくりました

・動物版「感覚のシンプル問診表」の立体模型をつくりました

・感覚系用語を語呂合わせで暗記「てこぜみめ、はべクボな」

・感覚統合の用語で立体模型をつくりました

・原始反射の立体模型をつくりました

・「五行」を立体模型でつくりました

・癇癪(かんしゃく)についての考察

・触覚についての考察:識別系触覚と原始系触覚

・触覚についての考察2:マッサージでの"痛きもちいい"とは?

・触覚についての考察3:触覚過敏と心地よくなる"C触覚線維"

- ネット予約(24時間)

- 歪みリセット整体

- 脳の歪み整体

- 美容姿勢矯正

- 小顔矯正

- 骨盤矯正

- リンク

- お客様の声

- セルフケアーニメ

- ショート童話

- 【 症例集 】

- ・20年来の胃痛と嘔吐

- ・FD再発を繰り返す

- ・痛覚変調性疼痛

- ・うつ病で休職中にFD発症

- ・気圧変化で食欲がなくなる|天気痛

- ・ミラーセラピーで8年ぶりに腕が上がる

- <整体について>

- ■当整体院の施術が向いている方とは?

- ①“もみかえし”の経験のある方

- ②コリが深刻化している方

- ■整体のボキボキについて

- ■整体が身体のケアに必要な理由とは?

- <症状について>

- ■機能性ディスペプシア

- ■ME/CFSは整体で改善するか?

- ■ギックリ腰は冷やす?温める?

- ■枕が合わないのは首コリが原因かも

- ■浅い呼吸の原因は巻き肩のせいかも? ■産後に抱っこで痛くなる筋肉

- ■坐骨神経痛をバランスボールで改善

- ■ゴルフが原因で腰痛

- <脳について>

- 敏感バリア・テクニック

- 敏感バリアをポリヴェーガルで

- 下行性疼痛抑制系とは

- 中枢性感作とは

- <不安について>

- ?はじめに/目次

- ①不安の種類

- ②不安の性質

- ③不安の仕組み

- ④もう一人の自分

- ⑤自滅を避ける

- ⑥気休めの言葉

- ⑦見て見ぬふり

- ⑧自分を育てる

- <性格分類について>

- 感覚8パーソナリティーとは

- 【相性診断】

- 【アニメ編】

- 【どうぶつ編】

- 【Mリーグ編】

- 【性格が2つの場合】

ゆがみ専門整体院

Relax Earth 恵比寿

リラックス アース

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1丁目10-10 プランドール恵比寿ビル2F

TEL 03-6416-5646

【営業時間】

平日 :12:00~22:00

土日祝:12:00~20:00

定休日:木曜

※セミナーなどで不定期に休むことがあります。

Google Map の店舗情報にスケジュールを記載しますので、ご確認下さい。

【来店エリア】

代官山・広尾・麻布・中目黒から好アクセス / 埼玉県・神奈川県からも多数来院